【プロローグ】これは“ただの嫁姑のすれ違い”ではないおはなし

義実家という観察対象 ~プロローグ

〜わたしが義実家で感じ続けた、“違和感”の正体をたどる記録〜

はじめに|このシリーズを書き始めたわけ

「嫁姑なんて、多少は誰しもがぶつかるもの」

「長く生きてる分、人生経験が豊富な人生の先輩なんだから、姑が嫁に言いたいことがあるのは当然かも」

そんなふうに、軽く流してきたわたしの“モヤモヤ”。

とはいえ、どうしても何か引っかかる違和感が、いつまでも心にあった。

なん、か悪くいうような否定するような感じになっちゃうから言いにくいけど…

——わたしの義実家、なんかちょっと…変わってるよ、ね?

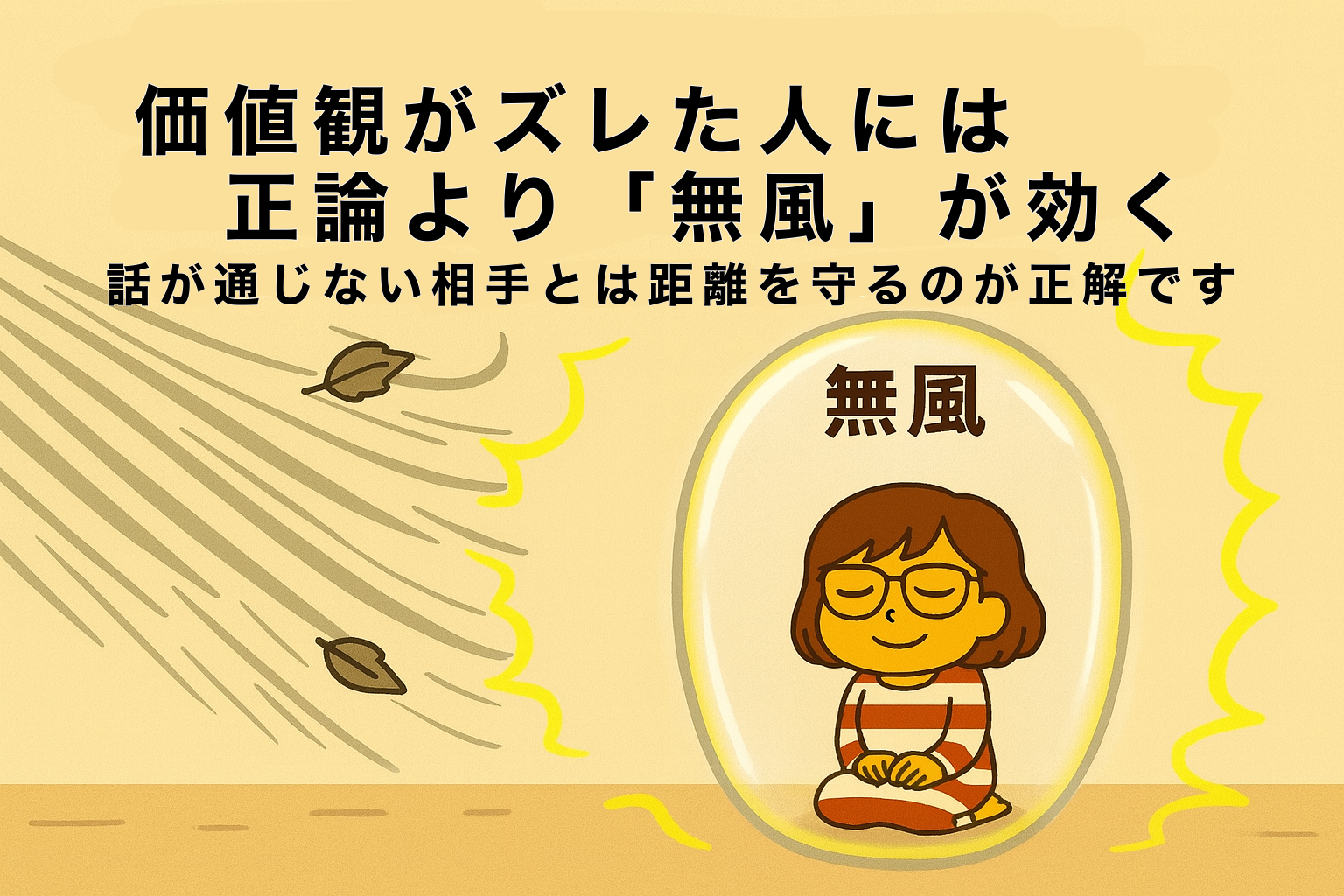

そう心に秘めながらも、誰かに軽く相談しようとしても、

「気のせいじゃない?」

「うちもそんな感じだよ」

とあっさり返されてこのテーマの会話はあっけなく終了。

むしろ、姑は正しくて、私が卑屈になって姑の悪口を言ってるだけの図になってしまうから、どんどん言いにくく、言葉で吐き出すこともできなくなってくる。

だから私は、「自分が神経質なだけかも。気のせいかも」と思いこもうとしたのかも。

だけど、“何かおかしい”という感覚だけが私のなかで蓄積され続けていて。

で、

ある日、確信に変わったんだよね。

このシリーズに込めた思い

この記録は、“性格の不一致”や“ちょっとした行き違い”の話ではなくて、

問題は、人間関係ではなく「家の構造」だった という私の気づき。

姑の言動や義実家のルールに潜む、文化的な断絶、支配、刷り込みの仕組み。

それらを「嫁」という立場から観察し、記録し、ひとつひとつ言葉にしていくシリーズです。

書くことでようやく、「あれは私のせいじゃなかった」と思えるのがこのブログ。

そして、同じようにモヤモヤしながらも誰にも言えないでいる人の、“答え合わせ”にもなれたらいいな、と思ったり。

なぜ、今こそ言葉にするのか

「なんか変だな」

「これって普通なのかな?」

そんな違和感は、黙っていても消えてなくなってくれない。

見て見ぬふりをしても、その違和感は気のせいではないから。

むしろ、

「私が我慢すればいい」

「これが家族ってものなのかな」——そうやって呑み込んできたからこそ、

私の中で罪悪感と無力感がどんどん大きくなっていっちゃった。

気づいたら、なんか私らしさがなくなってきていて、

それが一番しんどいなぁ…って。

でも、それを言語化して、言葉にし始めたら、

見えてきたのは「鎌村家」というシステムの異常さ。

そして、「嫁」という役割に押し込められていた空虚な私。

言葉にすることで、私は少しずつ自由になれた、

というか、自分を取り戻していく感覚。

この記録の歩き方

このシリーズは、一話完結型というより、

「モヤモヤの解剖記録」を時系列と構造別にたどる構成になっています。

各章で取り扱うテーマは——

- 愛情という名の支配(かわいがり構文)

- 嫁という役割に押し込められる違和感

- 善人ぶる姑の毒性と言葉トリック

- 「本音で言って」と言いながら支配する構文

- 育ちや文化が根本から異なる家庭での摩擦

- スキンシップのなさがもたらす距離と反発

などなど。

「ああ、これ、私の家も似てる…」

「わかる、これって説明しづらいんだよね」

そんなふうに、読んでくれる誰かの感覚にも、

そっと寄り添えたら嬉しいです。

最後に|“すれ違い”じゃなかったから、記録した

義実家との関係に悩む人は多い。

義家族のもとに帰省の時期になると、どんよりしてしまう人はそう。

だけど、そこにある問題は、「性格」や「相性」だけじゃないんだよね。

見過ごされやすいけど、根深い「構造のズレ」や「文化の衝突」がある。

それを、ひとつひとつ丁寧に観察し、言葉にしていくことで、

見えなかったものが見えてきた。

——このシリーズは、“すれ違い”では済まされなかった、

私の体験と気づきの記録。